反強磁性金属α-Mnの圧力誘起弱強磁性相における巨大異常Hall効果の発見

- T. Sato, K. Akiba, S. Araki, and T. C. Kobayashi, JPS Conf. Proc. 30, 011030 (2020).

- K. Akiba, K. Iwamoto, T. Sato, S. Araki, and T. C. Kobayashi, Phys. Rev. Research 2, 043090 (2020).

物質に磁場をかけると、物質中の電子(あるいは正孔)がLorentz力を受けることで電流と直交する向きに電位差を生じます。 一般にこれを(正常)Hall効果と呼び、伝導性を示す全ての物質で生じます。 一方で鉄やニッケルなどの強磁性金属では、上述の機構では説明できない巨大なHall効果を示すことが古くから知られていました。 これを異常Hall効果と呼び、発見から100年以上経った現在でもその起源が議論されています。 異常Hall効果の発現には、強磁性体で生じるような大きな自発磁化と、スピンに依存した不純物散乱機構の存在が必要であると長らく考えられてきました。 しかし最近の研究の進展によって、波数空間における”Berry曲率”という量があたかも波数空間における磁場としてキャリアの運動に作用し、その結果として大きな異常Hall効果を生じうることが分かってきました。 このBerry曲率による機構は系の磁化の大きさや散乱機構には無関係であるため、自発磁化をほとんど示さない反強磁性金属でも巨大な異常Hall効果を引き起こすことが期待できます。 その典型例として最近高い注目を集めているのがMn3SnやMn3Geといった物質です。

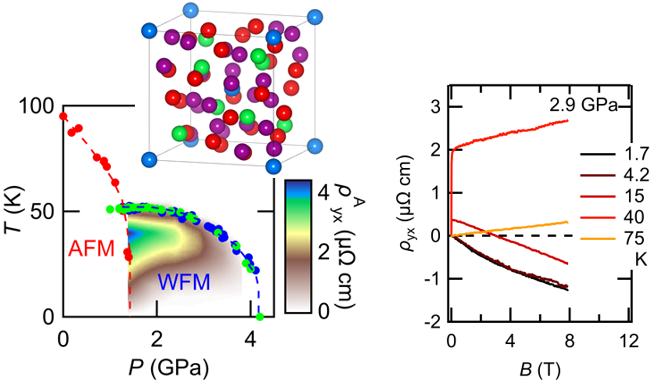

我々の研究対象であるα-Mnは古くから知られる反強磁性金属ですが、その結晶構造は他の単体金属に類を見ないほど複雑であり、単位胞内に58個ものMn原子を含みます。 α-Mnは常圧ではTN = 95 K以下でノンコリニアな反強磁性相に転移しますが、圧力の印加によってTNは急激に抑制され、およそ1.4 GPaで消失します。 それとほぼ同時に、転移温度TAを持つ圧力誘起相が出現することが知られていましたが、この相の詳細はこれまでほとんど分かっていませんでした。

我々はPbフラックス法によって得たα-Mnの純良単結晶を用いて、圧力下の交流帯磁率測定を行いました。 その結果、圧力誘起相内で交流帯磁率の急激な増大を観測し、反強磁性金属の典型であると考えられていたMnが、圧力下で自発磁化を示すという驚くべき事実を初めて明らかにしました。 その後のSQUIDを用いた圧力下磁化測定によって、自発磁化の大きさはMn原子当たり0.02 μB という非常に小さな値であり、この相が弱強磁性的な性質を持つことを明らかにしました。

さらに我々は圧力下におけるHall抵抗の測定を行い、圧力誘起相内でのみ発現する巨大な異常Hall効果を発見しました。 このことはα-Mnにおける異常Hall効果の有無が背景の磁気秩序の対称性によって決まっていることを意味し、異常Hall伝導度に寄与するBerry曲率の総和がzeroからnon-zeroへとスイッチしていることを示しています。 圧力誘起相内の異常Hall伝導度は、Mn3SnやMn3Geに匹敵する大きな値を示します。

我々の研究によって、α-MnがBerry曲率由来の異常Hall効果を研究するelementalかつtunableな舞台として有望であることが示されました。